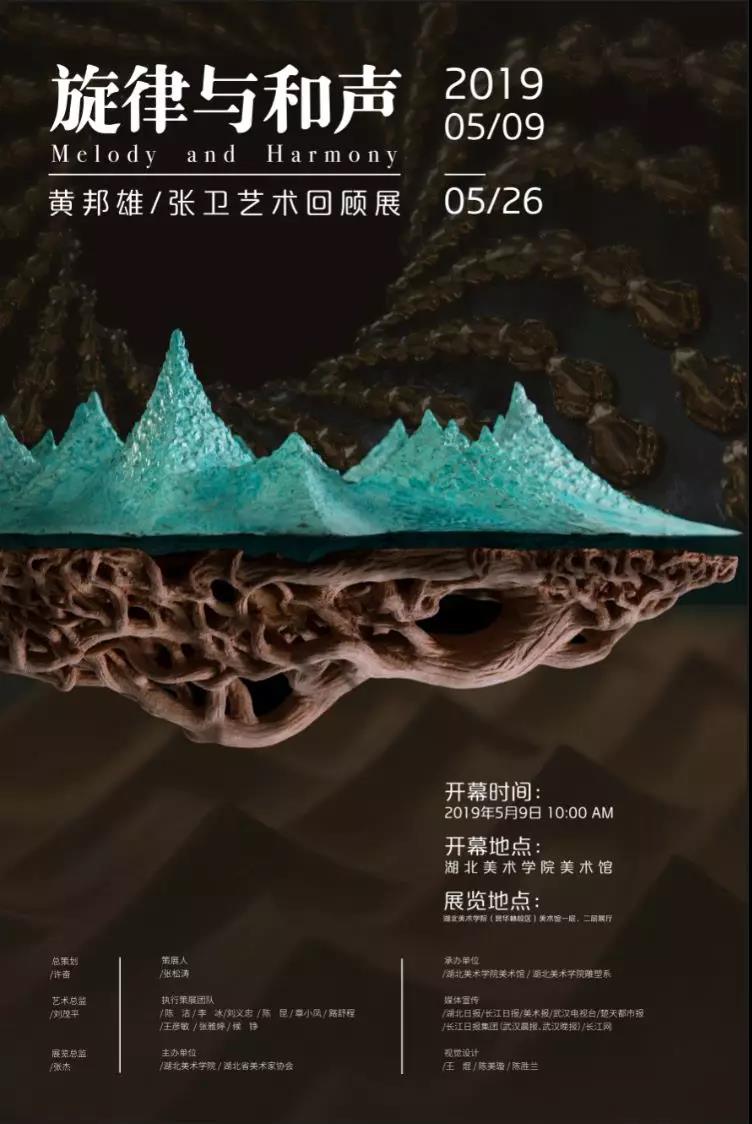

旋律与和声

MELODY AND HARMONY

黄邦雄、张卫艺术回顾展

刘茂平

如果将一个人的人生或艺术历程做线性的展开,每个人都是一段旋律线,只是旋律的长短、优美程度不同而已,也许有些人,其人生真是一段单调的旋律,这大概就是马尔库塞所批判的单面人吧,单面的人生无疑是无趣的。如果旋律优美,又有丰富的和声,那人生就会丰富灿烂。对于湖北美术学院雕塑系的黄邦雄、张卫两位50后艺术家而言,他们有着丰富的艺术人生,其艺术的旋律也不再是单调,而是丰富优美甚至起伏跌宕,并伴随着丰富的和声。这不仅指他们的人生经历,更指他们的艺术状态。当然,他们的人生经历直接决定了他们的艺术状态。

两位50后艺术家原本来自不同的地方,但都曾下乡当过知青,进厂做过工人,因为对艺术的共同热爱,于1980年一同考入当时的湖北艺术学院美术系雕塑专业。他们是文革结束以后,湖北艺术学院招收的第一届雕塑专业的六个学生中的两个,1984年两人一同毕业留校任教,成为湖北美术学院雕塑系的教学中坚。他们的人生旋律自1980年就交织在一起,成为今天他们共同举办双个展的机缘。

他们进校的1980年,正值改革开放初期思想解放运动激荡的时代。留校以后,作为雕塑专业教师,立即投入到繁重的教学工作中,自然获得了艺术院校教师的身份。在教学活动中,他们不间断地从事艺术创作的探索,构建自己教师之外的另一重身份——艺术家。正是教师和艺术家身份的双重建构,以及这种建构中面对的特定时代的复杂丰富的教育和艺术语境,构成了他们艺术人生的丰富和声。80年代至今,一直伴随着新旧艺术观念的矛盾交织,新技术的不断革新、新艺术观念的涌现、带来艺术从思想精神层面到艺术形式以及艺术媒材、艺术语言的不断革新。而这种观念的变革,自然反应到教学方式方法的的变革当中。

作为改革开放初期接受学院教育的大学生,他们接受的仍然是比较传统的造型训练,当他们很快转换身份成为大学的年轻教师时,面对的却是不断激荡的新的艺术思潮,中国和西方、传统与现代、守成与创新,考验着每一个艺术家。当现在我们来回顾审视两位艺术创作历程的时候,他们当初艰苦探索的历程,包括探索过程中曾经有过的犹豫甚至彷徨,以作品的方式一一呈现在我们面前。

他们的共同点体现在艺术家身份建构时,则表现为:他们都掌握了严谨的传统造型方法,又要适应艺术观念的变革,探索新的材料新的艺术语言。总的来说,在艺术的创作中,他们一直在不断的突破自己,但这种突破过程中,他们多多少少背负着历史的重负。这就使得他们在艺术创新的过程中一直不断的在回望历史传统,甚至是依托传统,这一点,在他们身上惊人的相似。具体表现为,他们在进行三维空间艺术创作的同时,始终不忘研究中国的作为平面性的书画艺术传统,我惊讶于两位都一直保持书法临习的习惯,都创作了大量的书法、国画作品,而且功力不俗。如何检讨传统和创新这对永恒的矛盾在他们身上的得失表现,留待观众去评判。我想提示的是,书法作品在这次展览中的以特殊的方式呈现,让一个雕塑展有了一定的互文性。

职业的操守,时代的条件及背景,形成了他们共性,而人生经历、趣味、爱好、禀赋、知识结构等的不同,则让艺术家显现出他们独特的个性。艺术的个性使两位艺术家的作品看起来如此的不同。而正是这不同,凸显艺术的价值,也凸显出这次展览的意义——既是回顾,也是对话,回顾和对话带给我们的,一定是双重的启示。

在黄邦雄这里:主题、题材、材料、形体、空间、结构,当然也包括思想观念,是同等重要的,因此,也是交织在一起的。看起来黄邦雄的创作比较复杂。但只要抓住从生活感受出发,他的艺术就一下子明朗起来。黄邦雄的创作贯穿着人性的真挚,他热爱家庭注重亲情,于是有了《万家灯火》这样温馨的作品,也一再出现其孙子和家庭成员的塑像,而《陆羽》的生动造像,也寄予了他作为陆羽同乡浓浓的乡情。从题材来看,黄邦雄痴迷体育,也是乒乓球高手,于是有了大量体育题材的表达,《CHINA同一个世界》、《共舞》、《翔》等,都表达了他在体育中看到身体获得自由的喜悦。就材料而言,从作品中可以看到他没有材料偏好,完全根据表达的需要,我们看到,泥、陶瓷、木头、金属、石膏、树脂,还有在葫芦上的雕刻,他都能自如的把握。这些多种材料使用导致多样化的艺术样态,其实并不妨碍我们对其艺术风格上的总体把握,这就是黄邦雄对空间结构关系一以贯之的探索和持久兴趣。在他的作品中,常常充满单一造型元素的重复:纠缠的线条,交叉的网格、穿插的树枝,成行的青蛙、成串的葫芦、排列的人群和动物······看似繁多,但都被艺术家纳入某种既定的秩序之中。显示出艺术家力图从杂乱中寻找秩序的理性能力和兴趣,让作品充满理性和秩序的美感,使之超出结构本身的形态特征,成为艺术家文化观念和思想情感的表达。

如果说黄邦雄的艺术注重从生活的感受出发,寻找合适的材料、进行结构的重构,让材料和形体结构本身传达生活的意趣。那么,张卫的创作更倾向于观念的表达,他钟情于抽象的艺术语言,更注重的是内心的感受和体验。

张卫的艺术有着比较清晰的旋律线,他是很有条件从事严谨写实造型创作的艺术家,从小跟随著名写实主义雕塑家的父亲张祖武先生耳濡目染,有着很高的艺术起点,但他并未跟随父亲亦步亦趋,而是一开始就显现出自己的追求,从其早期的写实作品《妻子肖像》来看,尽管尊重了妻子的形象特征,但明显夸张,其着力点已经重神不重形。其后相当长时间的创作,他干脆舍弃了他擅长塑造的方法,走向材料的实验和抽象的表达,尝试用金属、大漆等材料表达他对音乐的感受,专注于将声音固化为形体,初步形成了其艺术风格。《G弦上的咏叹》、《翠谷呢喃》《广陵散》是其这一时期的代表作。在这期间,他一方面继续尝试新的材料,并尝试现成品,进行了一些观念的探索。当然。这些探索,显得有些犹豫,不够坚决,作品不太多。但这个过程显然不可避免,因为在探索的过程中。他逐渐聚焦于他对传统的持久关注带来的认知,致力于传统文化的当代转化的表达。他为这次展览制作的一批新作品:《温故知新》,将他平时在校园里不经意捡到的原武昌旧城残破的青砖,强行植入到绘画性的平面上,打破了二维和三维的视觉界限,也打破了艺术制作和现成品的界限,形同垃圾的旧砖块因为观看方式的改变,其承载着历史被唤醒,传统和当代界限的模糊,也使得张卫一直关注的中国传统的转化问题,以视觉的方式得到重新审视。由此,张卫在《温故知新》中完成了其艺术追求的当代转换。

两位艺术家艺术人生的旋律还将不断续写,我们祝愿两位艺术家在艺术人生乐曲的行进中,不断谱写出新的优美华章。

| 图 片 来 源 |

湖北美术学院党委宣传部

湖北美术学院雕塑系

湖北美术学院美术馆

| 文 章 来 源 |

湖北美术学院党委宣传部

| 图 文 编 辑 |

张雅婷

「旋律与和声」

黄邦雄、张卫艺术回顾展

2019年5月9日-5月26日

湖北美术学院美术馆一、二层展厅

HIFA ART MUSEUM